- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

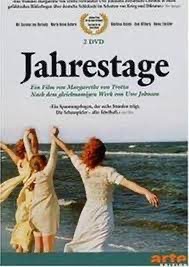

Filmcafé – Margarete von Trottas Verfilmung von „Jahrestage“ – Folge 1

| Titel | Jahrestage |

|---|---|

| Produktionsland | Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 2000 |

| Länge | 360 (4 × 90) Minuten |

| Altersfreigabe |

|

| Stab | |

| Regie | Margarethe von Trotta |

| Drehbuch | Christoph Busch Peter Steinbach |

| Produktion | Wolfgang Tumler |

| Musik | Enjott Schneider |

| Kamera | Franz Rath |

| Schnitt | Corina Dietz |

| Besetzung | |

|

|

Liebe Freundinnen und Freunde des guten Films!

Mit großer Freude kann ich heute, einen Tag nach der Lesung von Charly Hübners Buch, eine Conenberger Film-„Premiere“ der ganz besonderen Art ankündigen: 25 Jahre nach der Ausstrahlung der 4-teiligen Verfilmung des berühmten Romans von Uwe Johnson und 55 Jahre nach Beginn von Johnsons Arbeiten am Roman zeigen wir nun im Filmcafé der Kulturschmiede zunächst einmal den ersten Teil. Charly Hübner hat diesen buchstäblich „starken“ Text kürzlich mit Carmen Miosga auf deutschen Bühnen präsentiert, und wir können uns nun selbst ein Bild von diesem vielleicht bedeutendsten Roman über die deutsche Zeitgeschichte machen. Ein besonderes Vergnügen ist sicher auch die kleinere Zeitreise zurück zur Jahrtausendwende , wenn wir die bis heute namhaftesten Schauspielerinnen und Schauspieler dabei beobachten, wie sie unter der Regie von Margarethe von Trotta die 365 Tage der Jahre 1967/68 in New York, in Jericho-Mecklenburg von Nazi-Deutschland bzw. DDR und Düsseldorf BRD zu einem Kaleidoskop der Mitte des 20. Jahrhunderts mit unzähligen erhellenden Erinnerungen machen. Es ist, wie Carmen Miosga das festgestellt hat, unter veränderten Vorzeichen erschütternd aktuell.

In großer Vorfreude

Jens Clausen

Handlung

Die in New York lebende Gesine Cresspahl erzählt im Zeitraum 1967–1968 ihrer elfjährigen Tochter Marie die Familiengeschichte. In Rückblenden beschreibt sie die Zeit in Deutschland vor und während des Nationalsozialismus sowie der frühen DDR. Dabei greift sie auch auf Ereignisse zurück, die vor ihrer Geburt stattfanden. Wichtige Station der Erzählung sind folgende Aspekte: In der Reichspogromnachtbegeht Gesines Mutter Selbstmord, ihr Vater spioniert während des Krieges für die britische Armee und wird nach Kriegsende von den Sowjets mehrere Jahre im Lager Fünfeichen inhaftiert. Nach der Gründung der DDR werden Gesine und ihr Geliebter Jakob von der Stasi unter Druck gesetzt, weil sie bestimmte Aufträge nicht erfüllen wollen. Schließlich wandert Gesine in die BRD und dann in die USA aus.

Neben dem Rückblick in die Vergangenheit steht ein zweiter, in der Gegenwart angesiedelter Handlungsstrang, der nicht nur Gesines Arbeit bei einem großen Bankkonzern behandelt, für den sie einen Dollarkredit an die Dubček-Regierung in der damaligen Tschechoslowakei vermitteln soll, sondern auch die aktuelle Lage in den USA streift, welche die Bevölkerung bei den Themen Rassentrennung und Vietnam-Krieg in zwei politische Lager spaltet.

Manhattan, August 1967: Gesine Cresspahl lebt mit ihrer elfjährigen Tochter Marie in New York und arbeitet als Fremdsprachenkorrespondentin in einer Bank. Sowohl ihr Chef De Rosny als auch ihr wohlhabender Verehrer Dietrich Erichson, genannt D.E., kommen nicht richtig an sie heran. Denn zu Männern hält Gesine Distanz. Seitdem Jakob Abs, ihre große Liebe und Vater ihrer Tochter, zehn Jahre zuvor von einem Zug überfahren worden ist, hat Gesine Angst vor der Liebe: Sie will nicht noch einmal den Schmerz des Verlassenwerdens spüren. Als Gesine von einer Sprechstunde in der Schule ihrer Tochter heimkehrt, findet sie alte Familienfotos auf dem Fußboden ausgebreitet. Marie will alles wissen über ihren Vater und die Vergangenheit, sie will sich nicht länger hinhalten lassen. So beginnt Gesine, die Familiengeschichte der Cresspahls zu erzählen.

„Jahrestage“ – inszeniert von Margarethe von Trotta nach dem gleichnamigen, lange Zeit als unverfilmbar geltenden Roman von Uwe Johnson – beschreibt ein Jahr im Leben von Gesine Cresspahl und ihrer Tochter Marie in New York. Während dieses Jahres erzählt Gesine ihrer elfjährigen Tochter die Geschichte ihrer Familie von 1930 bis 1956 in Deutschland. Die New Yorker „Gegenwart“ spielt zwischen dem 21. August 1967 und dem 20. August 1968.

Folge 1

90 Min.

Manhattan, August 1967. Gesine Cresspahl lebt mit ihrer elfjährigen Tochter Marie in New York und arbeitet als Fremdsprachenkorrespondentin in einer Bank. Jeden Morgen, auf dem Weg zur Arbeit, kauft sie sich ihre geliebte New York Times. Das macht ihren Chef, Vice-President De Rosny, auf sie aufmerksam, und der nutzt die Gelegenheit, sie anzusprechen.

Doch zu Männern hält Gesine Distanz. Auch ihr wohlhabender Verehrer Dietrich Erichson, genannt D.E., kommt nicht richtig an sie ran. Seitdem Jakob Abs, ihre große Liebe und Vater ihrer Tochter, zehn Jahre zuvor von einem Zug überfahren worden ist, verliert Gesine sich oft in Erinnerungen: Sie will nicht noch einmal den Schmerz des Verlassenwerdens spüren. Marie besucht eine Klosterschule, in der die Klassenlehrerin, Sister Magdalena, ein strenges Regiment führt. Besonders Maries Engagement gegen den Vietnamkrieg missfällt ihr. Als Gesine von einer Sprechstunde in der Schule heimkehrt, findet sie alte Familienfotos auf dem Fußboden ausgebreitet. Marie will alles wissen über ihren Vater und die Vergangenheit, sie will sich nicht länger hinhalten lassen. So beginnt Gesine, die Familiengeschichte der Cresspahls zu erzählen. Das Erzählen fällt ihr schwer, die oft schmerzhafte Erinnerung lässt sie am Ende matt und fiebernd im Bett liegen.

Strandgasthof Rande, 1931. Während eines Besuchs in seiner Heimat Mecklenburg trifft der 43-jährige Tischler Heinrich Cresspahl die 25-jährige Lisbeth Papenbrock. Ein intensiver Blick genügt, und er ist verzaubert. Er folgt Lisbeth nach Jerichow, hält um ihre Hand an und erklärt den erschrockenen Eltern, dass er mit seiner Frau nach England zurückgehen will. Jerichow, März 1933. Hakenkreuzfahnen sind aufgezogen, die neue Macht regiert. Lisbeth und ihr Mann sind zur Geburt ihrer ersten und einzigen Tochter Gesine aus England nach Hause zurückgekehrt. Nur seiner heimwehkranken Frau zuliebe nimmt es Cresspahl auf sich, wieder in Deutschland zu leben.

Allmählich hält auch Lisbeth den Belastungen nicht mehr stand. Sie verkriecht sich in die Kirche zum Beten und fragt sich, wie ein Kind mit dieser Situation leben soll, wenn es schon einem Erwachsenen kaum gelingt. Zur Sühne versagt sie sich und der kleinen Gesine das Essen, bis das Kind Hunger leidet. 1939 erreichen die antisemitischen Aktionen ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Nazis haben den Laden des jüdischen Händlers Tannebaum in Brand gesteckt. Frieda Tannebaum entkommt mit ihrer Tochter Marie den Flammen. Marie wird von Bürgermeister Jansen erschossen.

Dieser Vorfall zerstört Lisbeths Lebenswillen endgültig. Während Heinrich mit Gesine verreist ist, schließt sie sich in der Werkstatt ein, vergießt Petroleum, fesselt sich an Händen und Füßen, stößt die Petroleumlampe um und überlässt sich den Flammen. (Text: ARD)

Deutsche TV-PremiereDi. 14.11.2000Das Erste